Ensamblatorio #1: internet no estaba muerto, es un barco nuevo y no es el de Teseo

Tras más de un año sin poder publicar nada, os cuento un poco el refresco que he pensado, y le doy unas vueltas a ese concepto de la muerte de la Web

Mucho ha pasado desde el último artículo (más de un año).

He intentado en varias ocasiones retomar el cometido de cerrar el ensayo de imaginación, pero debido a las exigencias que me impongo, tipo una barra bien alta, y la visión que tenía, cada vez que lo retomaba tenía algún aprendizaje nuevo para incorporar, nuevas lagunas que me incomodaban dejarlas abiertas, o mucha revisión del texto.

Acababa rehaciendo los textos que medianamente tenía avanzados por una u otra razón, y lo enganchaba de nuevo con un ciclo de mucho trabajo. De ese que te deja las neuronas algo más fritas de lo habitual o te abarca más tiempo de lo idóneo. Ambas cosas es y ha sido lo más habitual.

Y aprendía más, y el texto se enfriaba a la vez.

Después de tratar de recuperar la escritura del ensayo, he decidido dejarlo en pausa, o que mute en otras cosas. Al fin y al cabo, la imaginación, la esperanza, la credibilidad y la materialización son aspectos que tengo suerte de poder trabajar con ellas (o facilitarlas) en mi trabajo.

Pero lo que es esa obra, el ensayo sobre la imaginación, por ahora lo dejo en un standby indefinido. Sigo pensando que el texto del pato es el que más feliz me ha hecho escribirlo en mucho tiempo. Para hacerlo, por ejemplo, me pasé tal cual algunos fines de semanas de varios meses leyendo y documentándome, escribiendo, uniendo puntos, reescribiendo.

Decía Bruno Latour en su libro “Reensamblar lo social” (2008) que escribir es una forma de hacer laboratorio, especialmente para quiénes trabajan en ciencias sociales (y para los que pretendemos trabajar en la periferia no institucional).

Me he dado cuenta que escribir puede ser algo más que simplemente argumentar. O mucho más que intentar persuadir.

Que puede ser un espacio de búsqueda y experimentación donde cada pieza de información, y los argumentos que los enlazan, generan un ensayo “químico” de ingeniería inversa para explorar un fenómeno que se busca estudiar. O para explorar la lógica de algo a lo que se le pretende dar sentido. De fenómenos donde lo humano y lo no-humano, como la tecnología, los seres vivos o cualquier otra cosa, participan.

Un artilugio que busca articular cómo se relacionan personas con cosas con discursos y con otras entidades. Me gusta siempre eso que dice mi admirado Francisco Jota-Pérez de sus obras que son artefactos, aunque él está a otro nivel de escritura, leedlo si no lo conocéis. Si tuviera que apostar, es que es un gran experimentador y futuro referente de la literatura -esperemos que en un futuro muy cercano, si no está pasando ya, que ando desconectada del mundo literario, sorry.

Textos que son espacios y procesos mentales para generar sentido, y luego, cuando el textito está acabado, para socializar y continuar con la exploración del problema de manera más o menos colectiva. O hiper-espacios de vínculos (larga vida al Obsidian que recupera esta lógica original de internet para con los textos y notas).

Creo que Ursula K. Le Guin había dicho algo parecido pero en sus propios términos, que los textos son laboratorios del pensamiento. Si alguien encuentra la cita que la comparta, por favor. Tal vez fue, o también dijo algo parecido, Donna Haraway, mis neuronas ya fritas…

Y es que estoy aprendiendo a encontrar huequines y recovecos en agenda y energías para escribir algo de la misma envergadura pretendida con ese ensayo de la imaginación, pero sin el compromiso de publicar por ahora nada. Yo le llamo libro potencial. Pero de momento es un experimento. No sobre imaginación pero creo que tendrá mucha presencia el tema.

Así que me daba pena dejar este rinconcito de internet huérfano, y he pensado un formato que me sea más fácil de preparar, y que pueda aportar algún abono para vuestras mentes -o eso es lo que me gustaría aportar, vaya.

Por eso, he pensado un poco en el formato que plantea para su newsletter alguien a quién admiro tantísimo como Cory Doctorow. Hablo, claro que sí, de su Pluralistic, que si no lo seguís y os interesan cosas como la evolución de internet, los derechos digitales en todos los sentidos, la cultura libre (me siento viejuna escribiendo “cultura libre”) y afines, es una de las mentes más lúcidas y un activista muy crack.

—Que, por cierto, he visto que participará en la próxima Conferencia Europea Digitalización Democrática y Derechos Digitales, en octubre, en Barcelona, hablando de este concepto que acuñó y tanto éxito ha ganado (y con razón), la enshittification de las plataformas y servicios digitales. https://4d.cat/es/conferencia/ Estoy gagging, la verdad.

¿Qué he pensado? Que la estructura podría cambiar si esto lo mantengo en el tiempo. Pero tendrá varias secciones, en resumen. Por hoy:

Para echarle una ojeada

Este internet que usas no es el que piensas: sobre la muerte de internet

Para echarle una ojeada

Ya lo he citado antes, la próxima conferencia 4Ds, el próximo 28 de octubre de 2025 https://4d.cat/es/conferencia/

¿Te interesa la Inteligencia Artificial en profundidad, te gusta la historia tratada con seriedad, y te va la marcha de la filosofía de la ciencia dura? Estoy leyendo uno de los libros de la materia que más feliz me están haciendo por cómo cubre todo lo anterior, y es el que me está dando la droga que necesitaba. Honestamente, es para mí de los mejores que he leído sobre IA, que a estas alturas ya no son pocos.

Y eso que es de esos que tienes que leer varias veces una frase. Pero no porque sea incomprensible, sino porque hay mucha información en poco espacio y hay que digerirlo bien:

Matteo Pasquinelli (2023). The eye of the Master. A Social History of Artificial Intelligence. Verso books.

Cuando digo mi droga, es que recae en enfoques metódicos que siempre me han gustado, como el análisis genealógico, porque una vez historiadora nunca inhistoriadora: comienza hablando de la raíz de los automatismos, es decir, la invención de las abstracciones y las herramientas mentales. Hasta del origen del número. Vaya, que retrocede muchos siglos.

Si fuera divulgativo, lo recomendaría a todo el mundo. En su defecto, para una obra más divulgativa queda el Atlas IA de Kate Crawford.

Y si estás en Barcelona, en el Museu del Disseny puedes quedarte amorrado horas a la versión especial física que tienen de su célebre infografía con Vladar Jolen, Calculating Empires. Una historia visual y no lineal de las raíces técnicas y sociales de la IA. Si no, aquí tienes la versión online de la versión básica, que es un primor:

Este internet que usas no es el que piensas: el internet que imaginábamos hace tiempo que murió (o mutó)

Cada cierto tiempo, tengo la sensación de toparme con algún nodo o grupo en alguna red social que hablan de si internet está muerto, de modos muy legítimos y necesarios. Nos encontramos con que el internet actual se está desviando del sueño original de un internet interconectado. Ese sueño que describía un internet distribuido o descentralizado en su infraestructura y por ende hasta en su gobernanza.

En los últimos años está cada vez más patente que estamos lejos de ese sueño. Que tenemos cada vez menos control de nuestros datos, o de lo que vemos y dejamos de ver, incluso de los impulsos que nos llevan a abrir compulsivamente el móvil varias veces a la búsqueda de nuevas notificaciones.

De lo que hablaré veréis que resuena muy mucho con el estado actual del asunto de las IAs tipo LLMs, agénticas, etcétera. Porque hay una plantilla y unas estructuras que permiten o solo posibilitan cierta recursividad, repetición de patrones.

Hace 6 años tuve que preparar un mini-informe donde trataba ya del tema de la muerte de la web, y para ello, entre otros métodos, apliqué el entrevistar a gente diversa. Justo en plena pandemia. Recuerdo hablar con colegas especializadas en marketing digital con sus respectivos estudios o agencias que ellas mismas habían fundado. Ellas también estaban preocupadas por cómo cosas como las decisiones de Google o de Meta (entonces todavía Facebook) podía desarticularles parte del trabajo. Hablaban de la muerte de la web, y sobre todo del sitio web (website).

¿Os acordáis cuando Google comenzó a poner snippets o resúmenes o los primeros párrafos de entradas de blogs directamente en los resultados del buscador? Eso que hacía que a veces desistiéramos de abrir la página porque ya habíamos obtenido aparentemente la respuesta.

Esto quizás parecía muy chulo para nosotras usuarias: menos segundos gastados abriendo infructuosamente una web (el sueño de la experiencia Seamless o sin costuras, que llamaban algunos).

Pero para quiénes llevaban la analítica del sitio web para autónomos y pymes, y organizaciones en general, fue un quebradero de cabeza. Pues esa nueva funcionalidad chula derivó en reducir el tráfico de usuarios a la web -eso que se podía medir.

A partir de entonces, el tráfico, o sea, el clic a la página web, se lo quedaba Google. Y, en el fondo, también el contenido que habían presentado. Esa sensación de haber trabajado para Google sin obtener nada a cambio (lo de la palabra tecnofeudalismo, para otro día quizás).

También sabemos que unas buenas partes de internet están, de algún modo, escindidas de una red global total. Hablamos de China con sus firewalls y censura, o de cómo muy horriblemente se ha cortado el cableado de internet y de telecomunicaciones en zonas de guerra, como ha sucedido en algunas áreas de Ucrania, o recientemente en el genocidio perpetrado en Gaza (me da un algo escribir estas líneas).

Como usuarios consumidores finales, vemos los cambios de internet solo de manera drástica cuando hay una discontinuidad en un servicio que usamos normalmente. Ya sea una app, ya sea un apagón técnico en la zona en la que trabajamos.

Es un poco como cuando se nos va la luz (como el pasado Gran Apagón): no vemos la importancia y presencia en nuestras vidas de estos suministros mientras funcionan, sino que los percibimos en su ausencia. Algo así decía Deb Chacra en su recomendable libro “How infrastructures work” (2023) -siempre lo recomiendo.

Esto pasa siempre con todos aquellos recursos que podríamos decir que son básicos y los recibimos en un flujo suficiente, y sin aparentes interrupciones. Pasa con el agua corriente, pasa con la posibilidad de poder comprar alimentos básicos en el super de nuestro barrio o pueblo.

Tras la recesión del 2008, la revista Wired publicaba artículos sobre el fin o muerte de la web (incluso 2.0, la de las redes sociales), como este de Scott Loganbill (octubre de 2008), este de Chris Anderson y Michael Wolff (agosto de 2010), este otro de Chris Anderson de nuevo (septiembre de 2010), o este de David Gelernter (febrero de 2013).

Con la perspectiva tramposa que da el tiempo pasado, algunos argumentos nos parecen hasta graciosos, como la especulación del declive de las redes sociales inminente (¿te imaginas?). Pero en su momento tenían o bien un sentido de coherencia, o de verosimilitud para los expertos de internet.

En realidad, se hablaba de la pérdida de elementos o condiciones más específicas.

Por ejemplo, se hablaba podía ser la obsolescencia de los sitios web (que no de la web como idea de internet) por cambios en las políticas y diseño de funcionalidades de los buscadores, o por otras tesituras económicas y tecnológicas.

O en 2008 incluso hablaban del fin de un internet basado en el paradigma del hiperenlace debido a la entrada de los feeds cronológicos.

Quizás conozcas la paradoja del barco de Teseo (había puesto Barco de Jason en el título, me equivoqué de barco y de mito griego). Esta paradoja expone una pregunta interesante que apela a la propia esencia de la vida, además de los objetos o de los edificios: ¿cuándo vas reparando un barco y poniendo nuevas piezas y partes, sigue siendo el mismo barco?

Esta es una paradoja que abre otras preguntas necesarias: ¿qué es lo que hace que el barco de Teseo sea el barco de Teseo? ¿La parte física o su relación además con Teseo en sí?

¿Qué es lo que hace que un ordenador de torre siga siendo el mismo ordenador de torre si cada 2-3 años le vas incorporando y quitando componentes como tarjetas gráficas? ¿Qué es lo que hace que sea tu ordenador?

Como decía, esto de la muerte de la web y de internet (entrando en lo técnico, web e internet son cosas diferentes) es un leitmotiv persistente.

En 2019, para el 30 aniversario del protocolo de la World Wide Web, eso que da las 3 www al inicio de la mayoría de enlaces, Tim Berners Lee, que es uno de los creadores de dicho protocolo (desde el CERN), escribió este texto “30 Years On, What’s next #fortheweb?”.

Es evidente que, en espacios más basados en el activismo social, se habla en el fondo de algo distinto a una destrucción de internet total como tal. Sino que se habla de los fundamentos sobre los que nos han dicho que internet se edificaba: esa red de redes donde todo el mundo tiene voz, donde todo el mundo tiene derecho a la misma accesibilidad a la información y el conocimiento, y visibilidad. O incluso a tomar decisiones sobre los propios espacios.

Más aun, si vamos a lo que todo el mundo conocemos, sin necesidad de saber de lo técnico, que es nuestra experiencia, hemos visto o creemos padecer un empeoramiento generalizado de algunos aspectos sociales-técnicos y/o culturales (que si, que la UX de muchos servicios ha mejorado y que si quiere bolsa).

Quizás sea la saturación de información y contenidos y mensajes de todo tipo uno de los grandes temas de actualidad (ahora que el concepto jardín digital se difunde más). La dopamina es un arquetipo cultural ya en propiedad, más popular ya que la adrenalina o el cortisol.

Y somos, quizás, un poquito más conscientes de la importancia que tiene esa palabra tan esencial como es la gobernanza, la capacidad de tomar decisiones sobre lo nuestro.

En estos términos, Tim Berners Lee hace 6 años recordaba que la web como red de redes hay que pelearla constantemente. Aun reconociendo que se estaba “enshittificando” debido a un “sistema” que incentiva alterar aspectos de la web para favorecer unos intereses de unos pocos actores.

Una de las 3 fuentes de disfuncionalidad que definía Berners-Lee es el resumen de este concepto de Cory Doctorow:

2. System design that creates perverse incentives where user value is sacrificed, such as ad-based revenue models that commercially reward clickbait and the viral spread of misinformation.” Tim Berners-Lee, 2019

La arquitectura de internet no se parece a “ese” diagrama. Ni ahora ni hace 10 años

Estos días estoy entrando en un proyecto nuevo de Postfuturear sobre temas de economía de datos, y estoy finalizando GenIAlidad. Así que ahí le estoy dando vueltas y re-estudiando conceptos técnicos y económicos para explorar esos cambios no tan sutiles de esa entidad llamada “digital”.

Cuando comenzaba a estudiar historia de internet en plena carrera -por nerdismo, pues en la carrera de Historia no nos daban nada de historia de tecnologías recientes- recuerdo que ya veía este diagrama tan famoso. “Ese” diagrama.

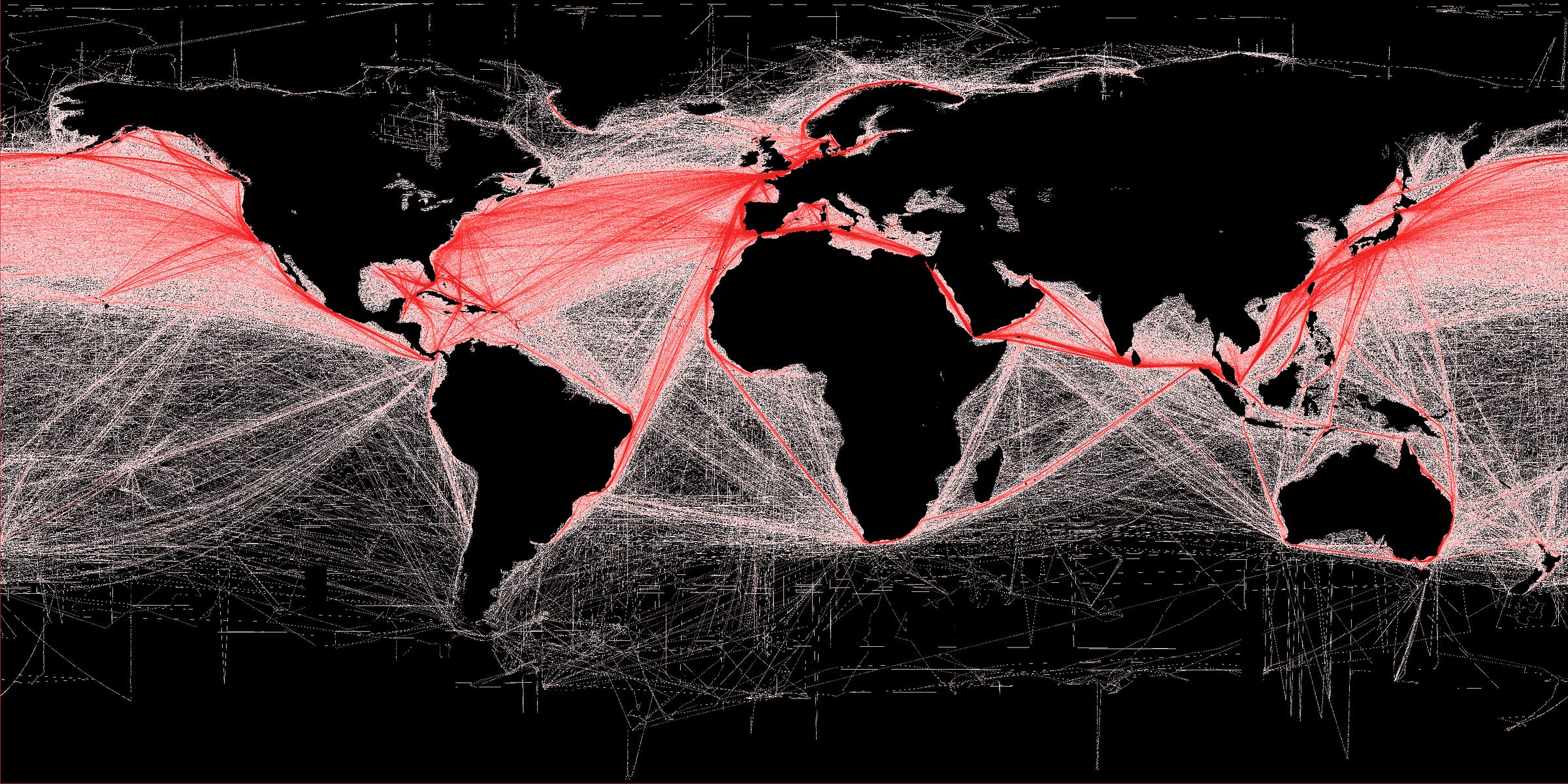

Así se suponía que era el primer internet, entre la imagen del medio y la de la derecha: una megared de muchos servidores y ordenadores que estaban conectados entre sí. Y donde todos esos dispositivos podían enviar información a otros tantos, donde se replicaba y generaba cierta robustez de la persistencia de esa información.

Esto a los de mi generación nos sonaba a cómo funcionaban las redes p2p o peer-to-peer (o nos habían contado for dummies), siendo eMule y el Torrent paradigmas populares de cómo funcionaba internet: podías dejar abierto tu ordenador para servir a otras personas que también buscaban esa canción que tanto te costó a ti encontrar.

Poco sabía por entonces que esa arquitectura ideal ya estaba cambiando. Mientras me conectaba al Myspace y me hice mi cuenta de Facebook por primera vez, poco sabía que estaban cambiando las reglas del juego. — Estoy en mi era “ya no soy joven” tras haber cumplido 36, me temo...

En Estudios de Ciencia y Tecnología (STS), algo relevante desde los años 1960 es que la tecnología no se puede entender sin lo social ni lo económico. Sin que ninguna de esas 3 patas (la T, S y la E) pese más que otra.

Es decir, la tecnología sin lo social es mera carcasa vacía e inerte en el espacio, en la nada. Sí, la tecnología influencia múltiples aspectos de la sociedad, pero también los actores sociales influencian cómo toma forma y se encaran éstas a unas funciones y propósitos específicos. Y en cómo evoluciona.

Y claro, la tecnología influencia en diferentes aspectos económicos como las maneras de trabajar, comerciar, producir, reproducir, etcétera. Tampoco es posible el desarrollo tecnológico sin una economía, es decir trabajo, recursos y/o dineros que la hagan posible.

En esta época como en la prehistoria. En EEUU como en China o África, no importa.

Nosotras somos las usuarias finales y solo vemos el efecto final del resultado de cambios que no vemos. Como cuando hay bajadas de tensiones en la red eléctrica o ha habido un reventón de agua tres calles más arriba. No lo sabremos si el resto de la infraestructura funciona bien.

A todas nos suena eso de la nube. Y ya sabemos, no sé si bastantes, a estas alturas de la película, que internet, la web y la nube no tienen nada de etéreo y celestial, tienen una raíz absolutamente física y terrenal: nos suenan los centros de datos, los cables submarinos y demás.

Pero mientras nosotras éramos jóvenes y nos hacíamos con ilusión y un desconocimiento propio de quiénes habitan la novedad nuestras primeras cuentas, lo que llamaríamos la arquitectura de internet cambió. Aquí arquitectura de internet quiere decir el esquema que toman diferentes infraestructuras, recursos y mecanismos vitales para que funcione como tal.

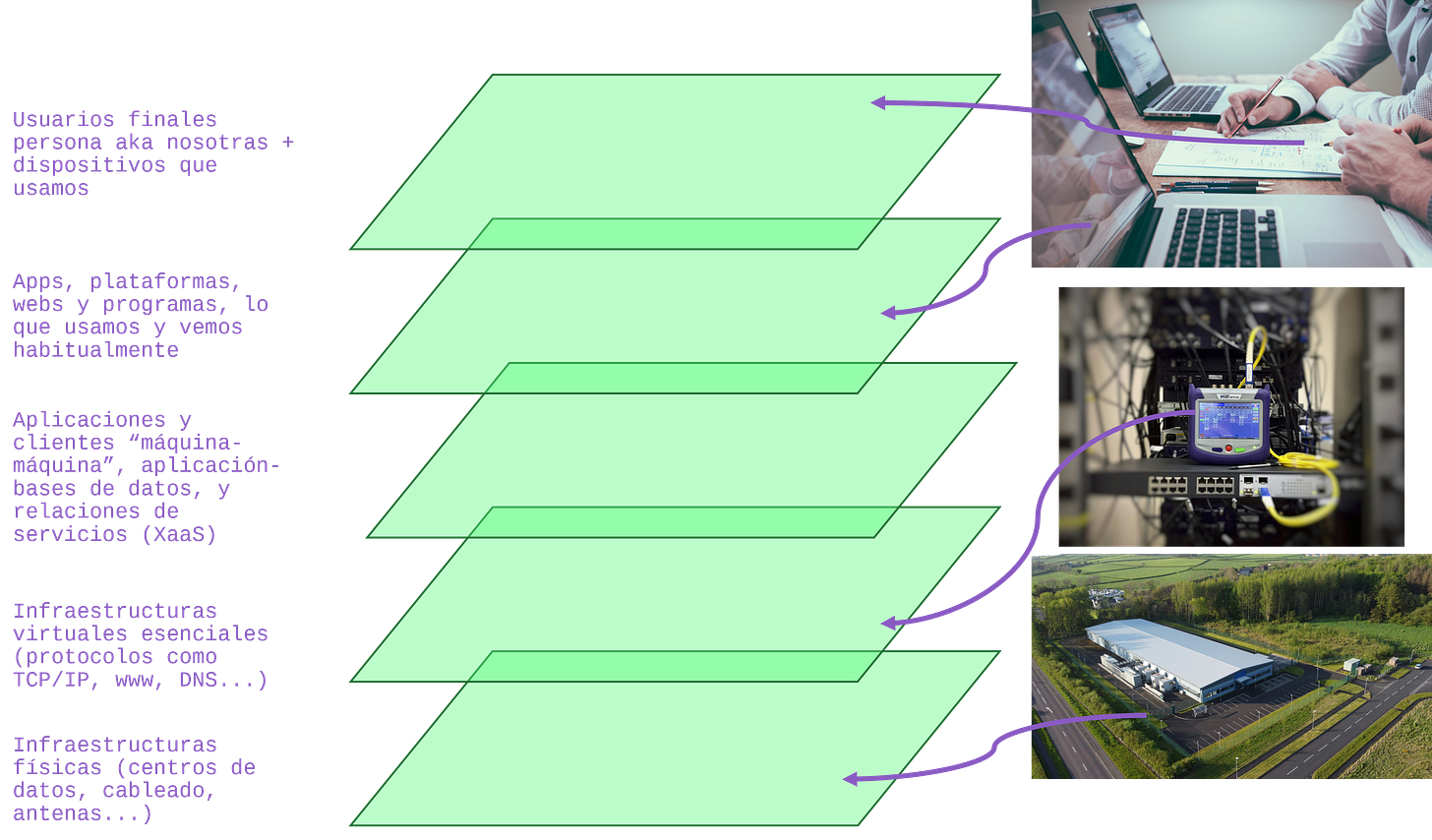

Para aclarar, hay varias capas que necesitaremos tener en cuenta. Aquí va un diagrama rápido que pecará de demasiado reduccionista:

Llegadas aquí, esta es la pregunta: ¿qué es lo que creemos que internet hace que sea internet? Para algunas casi es una pregunta más de aprecios y valores que no de definirlo de una manera “ontológica”, es decir, de describirlo en plan pedante.

Ya desde la década pasada, ha habido varias cosas que han cambiado profundamente. No necesariamente destruyendo lo que ya existía, y mucho menos las infraestructuras. Ha cambiado por un proceso en el que se han ido añadiendo capas, y volviendo menos útiles algunos recursos ya existentes. Es una mutación.

Antes de la enshittificación actual ya hubo un proceso de redistribución del poder (hablando de la gobernanza) que no fue para nada ni simple ni predecible.

Pero hoy sabemos, con la ventaja de vivir en el futuro de esos tiempos, que están detrás esos grandes nombres de compañías que llamamos “tecnológicas” (como si una empresa que hace manufactura de muebles no lo fuera) como las GAFAM y derivados.

Y también, detrás, hay otros nombres que no nos suenan tanto porque no tienen utilidades ni productos ni redes sociales para las usuarias simples y mortales. SAP, Cloudflare, Centurylink, Qualcomm, por decir solo algunas.

Entre medio tenemos empresas como Nvidia (hardware) conocidos por sus tarjetas gráficas guapas para jugar videojuegos, o Cisco (telecomunicaciones y sistemas), que nos suenan por su presencia en las oficinas en forma de aparatitos para videoconferencias; o AT&T, que si viajamos a EEUU reconoceremos como una compañía más de telefonía e internet.

No es por quitarle el mérito a las populares, pero la evolución del internet actual se debe a un amasijo más grande de actores, además del peso de los distintos gobiernos regulando o dejando de regular, además de los fondos y actores de inversión, y de los usuarios.

En este artículo algo técnico de Telefónica (sí-c) tienen una espléndida explicación de una parte de esos cambios de la estructura total de internet, aunque os lo resumo:

Antes, ese internet con ese esquema más famoso también se esquematizaba en función de las escalas geográficas con las que operaba, pues se necesitaban unos recursos técnicos propios para hacer posible todo internet global: la escala global, la escala regional (un país o una zona grande) y la escala local (tipo de barrios).

Hace +10 años comenzaron a cambiar otras cosas, en parte (sonará curioso) debido a nuevas necesidades técnicas. Una de esas nuevas necesidades fue el impacto que ejerció un gran despliegue de servicios de vídeos a gran calidad (tubes, vídeos en redes sociales, video a demanda rollo Netflix...), y luego la creciente demanda.

Esos cambios, de la mano de los ritmos y las decisiones marcadas por las inversiones, llevaron a un internet cuyo esquema parecía menos jerárquico en lo técnico (ya no se planteaba en términos de escalas geográficas, pero quizás es porque ya estaba instalada la espina dorsal). Es decir, un esquema donde las 3 escalas las atravesaba un mismo proveedor. Incluso con sus propios protocolos. Vaya, montándose virtualmente su propio internet para solventar problemas de eficiencia y transmisión de datos, o por ciberseguridad, u otros motivos.

Aparece el concepto de hyperscaler, que es un nombre técnico que se le dan a esos grandes nombres tecnológicos: tienen la capacidad de trascender la escala sobre-escalar porque han desarrollado sus infraestructuras, sus protocolos y aplicaciones (esa programación y softwares que hacen posible el flujo de información, o su bloqueo). Los hyperscaleres devienen Operadores. Por eso hace unos años las compañías de telefonía y telecomunicaciones reconocían en estas grandes compañías tecnologías, que no vendían originalmente servicios de telecos, a sus competidores directos.

O sea, que en dibujito la red técnica parece menos jerárquica, pero en términos de poder y economía es muy jerárquico y muy centralizador. Muy jerárquico porque -esto ya no lo explica por ejemplo dicho texto- se generan unos ecosistemas de gran dependencia. Un ejemplo son las compañías de IA basadas en modelos grandes aka OpenAI, Anthropic, Mistral y similares, donde la infraestructura y los servicios aplicativos los ofrecen a terceros. Esos terceros, como startups, que ofrecen sus productos de IA pero el motor (el modelo y su computación en tiempo real) es de una de esas grandes compañías.

Hablando de muertes de cosas y ya habiéndoos traído a la cima de ese iceberg complejo llamado internet y de las economías digitales, hace un par de años en Wired, y en The Guardian, publicaban artículos donde hablaban del fin del internet abierto, y el fin de la aparición de start-ups a cholón debido a la subida de tipos de interés de los bancos centrales y nacionales de todas partes. Esto, debido en teoría a la inflación post-covid y de otras coyunturas que nos suenan de esos últimos años.

Tim Hwang y Tianyu Fang (julio de 2023). Rising interest rates might herald the end of the open internet. Wired

Alex Hern (abril de 2023). Techscape: the end of the ‘free money’ era. The Guardian

¿En qué se traduce?

Con “fin del dinero gratis” se refiere a cómo se concedían préstamos y créditos, u otras herramientas financieras que daban soporte a los fondos de inversión para participar en las rondas y ciclos de financiación de startups, o de empresas. Cuanto más sube ese interés financiero, menos atractivo y más arriesgado se vuelve el mundo de la inversión de las grandes cifras.

Es menos viable económicamente sostener el coste de mantenimiento de las plataformas técnicas.

Comienza una era de más cosas de pago. O el fin de un internet con servicios “gratis”. Es decir, ahora el modelo de negocio que parece más adecuado es el de la suscripción. A veces, combinado con otras cosas. Ya no parece suficiente la monetización con anuncios o de los datos del usuariado.

Algo superinteresante que exponen, con una buena dosis de realismo retrospectivo, es que cuando Tim O’Reilly o Kevin Kelly y otros gurúes de la web 2.0 demandaban que internet y los negocios digitales solo podían prosperar en un mundo donde todo el mundo abriera sus datos e información, además de los beneficios sociales (la ideología de la web 2.0 y del “information wants to be free”), solo se podía explicar de manera viable y materializable por vivir en un mundo post-crisis de las punto com y de condiciones económicas muy favorables.

Está claro que no vivimos en el mundo de hace 20 años. Y que vivimos en una realidad de experiencia “enshittificada” y de agotamiento de las dinámicas culturales y de valores tóxicos o enviciados. Pero también es una realidad de estructuras técnicas y dinámicas económicas complejas, además de políticas y de poder, que explican y sostienen las prácticas de innovación, o de cambios de algoritmos.

Esto aplica para todas las que aquí leemos. Para quiénes buscan una explicación de qué ha pasado con ese internet que nos prometieron (un nuevo tropo como el del coche volador que nos prometieron, si me preguntan), para esas grandes compañías, y para quiénes pelean por ese internet o por crear subinternets más justos y bonitos. Y para plantear hacia dónde se podría estar dirigiendo solo en base a las fuerzas e inercias actuales: ¿un atajo de sub-servicios para operadores-marca tecnológica?

Quizás, responder a la pregunta de qué es lo que hace que internet fuera ese internet eñorado o admirado, quizás sea lo necesario. Enfrentar ese reflejo de un pasado idealizado frente a la situación actual sea un marco de partida apropiado para explorar innovaciones o aproximaciones radicales más interesantes, que esperar reavivar un príncipe que hace tiempo dejó de ser príncipe y es un monstruo de frankenstein. Quizás, cabilaciones mías.

En fin, espero que este nuevo formato os guste, ya me decís (en Mastodon o por ahí). Gracias por vuestra paciencia.